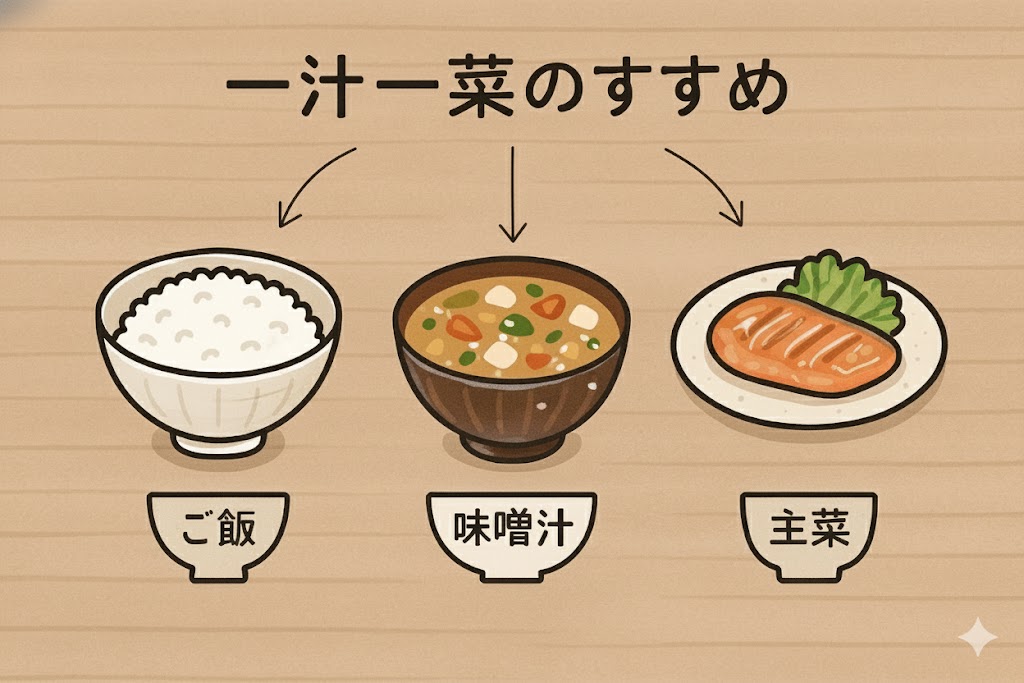

一汁一菜は、「ごはん・具だくさんお味噌汁・メインひとつ」で整える、シンプルな食事スタイル。

がんばりすぎず、続けられるごはんづくりのヒントがここにあります。

このページでは、「一汁一菜をはじめてみよう!」という方に向けて、

今日から実践できる献立例とレシピを紹介します。

👉一汁一菜ってなに?という方はこちらを参考に

“一汁一菜”ってどんな暮らし?|はじめる前に知っておきたい基本

一汁一菜の基本を知ろう

一汁一菜とは、「ごはん・具だくさんお味噌汁・メインおかずひとつ」で整える、

シンプルな食事スタイルです。

副菜をいくつも作らなくても、栄養もバランスも十分。

献立の決めごとが少ないのが、一汁一菜のいちばんの魅力です。

👉 もっと詳しく知りたい方はこちら

・味噌汁だけで野菜350g!一汁一菜でも栄養不足にならない理由

・「副菜なしでも大丈夫?」一汁一菜で安心できる3つの理由+実体験レポート

一汁一菜の献立を立ててみよう

一汁一菜なら、決めるのはメインおかずだけ。

味噌汁に野菜をたっぷり入れれば、副菜を作らなくても自然と栄養が整います。

ここでは、

①献立の立て方を知る

②実際に立ててみる

③続けやすくする工夫

の3ステップで紹介します。

献立の立て方を知ろう

一汁一菜の基本は「ごはん+具だくさんお味噌汁+メインおかずひとつ」。

- ごはん … 体を動かすエネルギー源

- 具だくさん味噌汁 … 野菜や海藻でビタミン・ミネラルを補う

- メインおかず … 体をつくるたんぱく質

副菜をいくつも考えなくても、この3つがそろえば栄養も満足感も◎。

“考え方”を変えるだけで、献立に迷う時間がぐっと減ります。

シンプルだから続けやすい!

シンプルだからこそ続けやすい一汁一菜。

でも、毎週の献立を“固定化”すると、さらにぐっとラクになります。

👉 「今日は何にしよう…」と迷う時間を減らすコツを、こちらで詳しく紹介しています。

▶️ [ワーママの献立固定|一汁一菜で平日夜ごはんをラクに回す実践法]

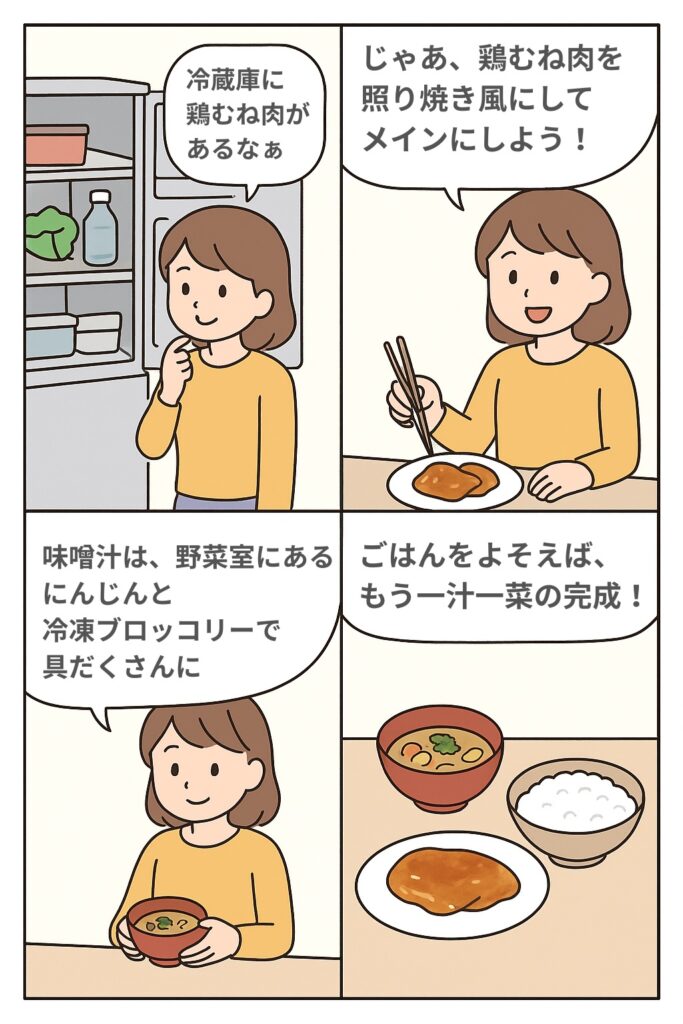

実際に献立を立ててみよう

「ごはん・味噌汁・メイン」のうち、決めるのはメインだけ。

味噌汁の具材やごはんは、家にあるものでOKです。

難しく考えず、**“今ある食材で整える”**のが一汁一菜のコツです。献立に正解はありません。

あなたの冷蔵庫が、その日の献立のスタート地点です。🍳

献立考えるの苦手って方はこちら

毎週木曜12時に更新している

▶️ [来週の献立、まるっとおまかせ]

では、旬の食材や季節の不調に寄り添った献立アイデアを紹介しています。

続けるコツを知ろう

シンプルだからこそ続けやすい一汁一菜。

でも、ちょっと工夫すれば「もっとラク」「もっと時短」に。

たとえば、お味噌汁をおいしく簡単に作れる粉末だしや、ホットクックで同時調理する工夫など。

「平日の夜がしんどい」「ごはん作りをラクにしたい」と感じたら、こちらをどうぞ👇

▶️ [一汁一菜をもっと楽にする|ごはんづくりを“無理なく続ける”アイデア集]

忙しい日のメインレシピ

仕事・家事・育児…どんなに慌ただしい日も、

「ごはんを用意する」だけで本当にすごいこと。

そんな日こそ、がんばらなくても整う一汁一菜で十分です。

ここでは、忙しい日を助けてくれるメインおかずを目的別に紹介します。

🕒 忙しい日の“すぐできる”メインおかず

仕事帰りでもパッと作れる、シンプル&時短レシピを厳選。

ストックしておくと、疲れた日でも手が動きやすくなります。

💭 どうしても作りたくない日の“お助けレシピ”

「今日はもう無理…」そんなときこそ、一汁一菜で気楽に。

包丁もフライパンも最小限でできる、“手抜きなのに整う”レシピを集めました。

🧺 冷蔵庫の中でまわせる“1週間献立”

買い足しを最小限にして、冷蔵庫の中身で回す一汁一菜の工夫。

忙しくても無理なく続けるための実例&献立アイデアを紹介しています。

一汁一菜をつづけるアイデア

「一汁一菜」は、無理せず続けることがいちばん大切。

日々のごはん作りをもっとラクに、そして楽しく続けられる工夫を紹介します。

節約しながらおいしく

毎日の食卓だからこそ、無理なく「安くておいしい」を叶えたい。

お財布にもやさしく、家族が満足するおかずの選び方をまとめました。

▶️ [【保存版】一汁一菜におすすめ!安くておいしい主菜ランキングTOP7|毎日ラクする節約レシピつき]

ストックでさらに時短

週末のほんのひと手間で、平日のごはんづくりがぐっとラクになります。

冷凍・作り置きストックをうまく使えば、「今日は何もしたくない」日も安心。

▶️ [忙しいママにおすすめ!一汁一菜がラクになる冷凍ストック食材と作り置きアイデア]

まとめ

一汁一菜の献立づくりは「悩まない仕組み」を作ることがポイント。

“考えなくても整う”流れを作れば、毎日のごはんがぐっと軽くなります。

さらに、手間を減らして無理なく続けるコツや便利アイテムの活用法は、

こちらでご紹介しています。